Ouidah, dove i discendenti degli schiavi ti raccontano la Storia

Parlare della tratta degli schiavi può sembrare anacronistico. Non lo è affatto. Non lo è soprattutto in quei luoghi che ne portano prove, segni, simboli e racconti. Non lo è per quelle persone, popoli che ne conservano il ricordo e ne preservano la memoria.

Bisogna entrarci dentro in questi luoghi, bisogna parlarci con queste persone. Un viaggio in Benin vuol dire anche questo, ripercorrere i luoghi della memoria. Perché qui non si è affatto dimenticato.

Luogo simbolo è Ouidah – translitterata nei secoli in vari modi, a seconda se a gestire il commercio umano prima e la colonia poi, fossero i portoghesi, gli inglesi, i francesi…

Arrivarci in battello da Porto Novo aiuta ad entrare nel passato, quando spesso l’unico modo di viaggiare era attraversare l’ampia laguna e incontrare i villaggi costruiti sull’acqua. E Ganviè, oggi nota come la Venezia dell’Africa.

Lì, sull’acqua, avviene tutto: le barche diventano il mercato, il mezzo di trasporto, piccoli luoghi di ristoro, bar. Lì sull’acqua ci sono scuole, ospedali, chiese, negozi, piazzette per incontrarsi e, naturalmente, case. Lì, sull’acqua, si vive.

Si attraversa la laguna e con la mente ancora nelle storie e leggende del regno di Dahomey – così per secoli era conosciuto il Benin – si comincia a percepire che la Storia dei secoli scorsi sta per manifestarsi. Sta per trovare vita. Stanno per trovare vita le storie di milioni di uomini, donne e bambini venduti come animali. Sta per trovare vita la forza di una cultura che, nonostante tutto, non si è estinta. Anzi si è rafforzata e rinnovata nei luoghi e nei continenti dove questi milioni di esseri umani sono stati trascinati. Penso – per esempio al Brasile – alla santerìa, a quei riti che sono la continuazione delle tradizioni voodoo. Elaborati in un sincretismo che non ha fatto che arricchire – altro che dimenticare – esperienze mistiche e religiose che possono essere comprese solo tra iniziati. E approfonditi da chi è pronto a mettere da parte pregiudizi e – viene da dire – inibizioni.

Con il tempo, chi ha potuto – e voluto – è tornato. Discendente di stupri, perlopiù. Los Santos, De Silva, De Souza e altri cognomi similari, sono molto comuni a Ouidah. Soprattutto – appunto – nel quartiere brasiliano. Del resto è facile diffondere un cognome quando si hanno – come regola stabilita – a disposizione una cinquantina di mogli (diciamo mogli), come nel caso del ben noto Francisco Felix De Souza.

A lui è dedicata la piazza di Ouidah, chiamata Place Chacha. Chacha – che all’epoca era un titolo onorifico di cui De Souza era stato insignito – in una delle lingue locali – mi raccontano – significa veloce, rapido. E pare che quest’uomo fosse particolarmente dotato per gli affari (e per fare figli) e rapido – appunto – nella scelta degli schiavi migliori e nel piazzarli sul mercato.

A Ouidah è meglio prendere una guida locale, del resto sarebbe impossibile ma soprattutto inutile, andare in giro da soli. Il mio discende da una famiglia che ha continuato nei secoli a tenere vita la tradizione e i rituali del Pitone. Il culto del Pitone era tenuto in grande considerazione in molti popoli dell’Africa dell’Ovest, e tuttora lo è. Ne parla anche Chinua Achebe in alcune liriche e nel suo “Things fall apart” dove sono raccontati il dolore e i risultati della venuta dell’uomo bianco nella Nigeria degli Igbo. E con lui dei missionari.

Ora a Ouidah, di fronte al Tempio del Pitone c’è quella che fu la prima cattedrale cattolica costruita nell’Africa Occidentale. Quando i missionari vennero qui “contrattarono” con i re locali e i “preti” voodoo. Si arrivò ad una mediazione, la costruzione della chiesa di fronte al tempio. Chi ha vinto la battaglia religiosa? Emmanuel – dunque non un testo scritto, ma una fonte interna – mi dice che il 90% circa della popolazione va in chiesa e dopo partecipa, prende parte o guida cerimonie voodu. In questi giorni di viaggio ne ho avuto la conferma. Emmanuel non esagera.

Dunque si comincia da Place Chaha. Un grande ficus, quello di allora, è dove gli uomini in catene venivano portati. A presentarli all’acquirente bianco erano delegati del regno di Dahomey. E già qui la storia diventa difficile da raccontare – e da digerire, per chi vive qui e per tutti gli africani. A vendere uomini, donne e bambini – dopo aver aiutato nella razzia – erano “i nostri stessi fratelli”.

Ma per ricostruire in maniera più giusta – ed eloquente – la Storia, bisogna ascoltare un po’ tutti. Non solo chi ti racconta che i re del regno di Dahomey per secoli hanno organizzato e aiutato i commercianti europei nella tratta degli schiavi. Tranne, pare, il re Adandozan – regnò dal 1797 al 1818 – che vi si oppose e per questo fu ostracizzato dalla corte e dalla sua stessa famiglia. (Un’altra versione, invece, racconta dei disaccordi e colpi di stato all’interno della famiglia stessa.) Bisogna ascoltare anche chi, come Theo studioso e profondo conoscitore del suo Paese, ricorda che tutto è cominciato con una serie di Bolle Papali, in particolare quella di Niccolò V del 1452. E quelle che affermavano che la schiavitù dei neri era stata annunciata e prevista nella Bibbia e quelle che stabilivano il ruolo e la posizione delle popolazioni indigene nella sfera umana. Predestinazione, insomma.

Nella piazza, quindi, era organizzata la vendita. Non si pagava in denaro, ma gli schiavi venivano scambiati con oggetti e beni preziosi. Uno specchio, ad esempio, per una cinquantina di schiavi. I bambini venivano dati gratis e seguivano le madri. E poi si scambiava in oggetti da cucina, gioielli e armi. Gli acquistati venivano poi marchiati con la lettera del nome o cognome dell’acquirente.

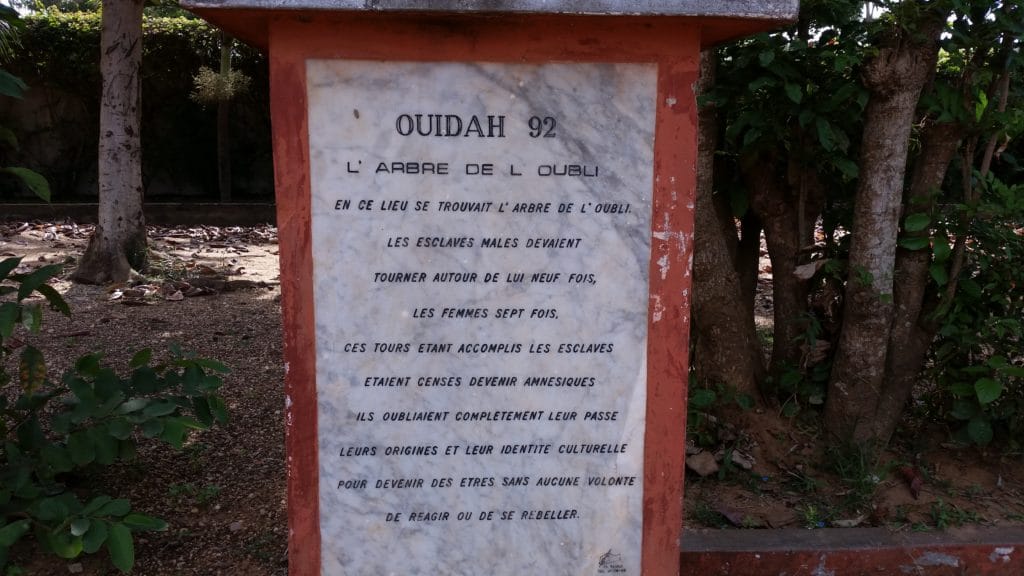

La terza fase prevedeva arrivare ad un grande baobab dove le donne dovevano girare in circolo per sette volte e gli uomini per nove. Questo rito – attorno a quello che è stato chiamato albero della dimenticanza – doveva servire a far dimenticare agli schiavi chi erano stati, la propria vita precedente ed evitare così anche la ribellione. Arriva la quarta fase – la più terribile.

Emmanuel racconta – mentre mi porta sul luogo – che a questo punto uomini, donne e bambini venivano stipati in un grande stanzone senza finestre, dunque senza luce. Lì sarebbero rimasti per tre mesi. Era il tempo che di solito serviva per la traversata e tale tortura serviva a stabilire chi avrebbe resistito – e a fare una prima selezione.

Quinta fase: chi moriva e si ammalava veniva gettato in una fossa comune. Chi restava – sesta fase – veniva fatto girare per tre volte attorno ad un altro albero, un baobab, anch’esso ancora lì. Significava che una volta morto – in quel laggiù che ancora non conosceva – lo spirito sarebbe tornato. Un omaggio alla propria tradizione – che venditori e venduti condividevano – e anche un modo per non incorrere nell’ira degli antenati.

Infine, settima fase, la partenza. Dalla spiaggia gli schiavi in catene venivano portati con battelli alle navi ferme in rada. Stipati come sardine nella stiva per un viaggio verso l’ignoto. Chi riusciva si gettava in mare prima, per morire pur di non affrontare un futuro sconosciuto e che terrorizzava. Molte donne venivano violentate durante la traversata. Altri ancora morivano. E molti di quelli che arrivarono non sarebbero più tornati. Eppure la Storia, i ricordi, i racconti, il dolore e – a volte – la rabbia, sono vivissimi qui a Ouidah e in tutto il Benin. Altro che albero della dimenticanza.

Molti non sarebbero più tornati, è vero. Non avrebbero riattraversato la Door of no return. Ma molti dei loro discendenti, sì. E sono quelli che non hanno dimenticato.

[Tutte le foto sono di Antonella Sinopoli]

Pingback: La rivolta di Haiti e il ricordo della tratta che fece milioni di schiavi