Elena Butti è una studentessa italiana di 20 anni specializzanda in Diritto Internazionale all’University College Utrecht in Olanda. La scorsa estate ha trascorso un periodo in Israele e Palestina: il viaggio ha generato in lei un impellente bisogno di raccontare ciò che ha visto. Ci fa piacere pubblicare questo suo articolo.

Il villaggio palestinese di Silwan si trova alle pendici della città vecchia di Gerusalemme, ma è un villaggio che sta silenziosamente scomparendo. Ad esso è stato tolto anche il nome: se oggi lo si cerca su una mappa di Gerusalemme, a due passi dalla Dung Gate che dà accesso alla parte Sud della città vecchia, non lo si trova. Al suo posto, campeggia la scritta: “City of David”, nome del sito archeologico che si trova letteralmente al di sotto di esso e che ogni anno richiama masse di turisti inconsapevoli del dramma che essi stessi finanziano pagando il biglietto di ingresso.

A seguito dell’annessione di Gerusalemme Est a Israele nel 1967, “ingiusta” (secondo i palestinesi), “riunificatrice” (secondo gli israeliani), “illegale” (secondo la risoluzione ONU 446), il villaggio di Silwan è passato sotto il controllo israeliano. Da 25 anni, l’area è di fatto nelle mani di due “organizzazioni archeologiche” israeliane, la Ir David Foundation (Elad) e la Ateret Cohanim, che portano avanti gli scavi archeologici (con un metodo che è stato, peraltro, dichiarato essere in violazione dei minimi standard scientifici da affermati archeologi israeliani). Allo stesso tempo, però, queste associazioni promuovono l’insediamento di coloni ebrei nell’area. E mentre le scavatrici riscoprono meraviglie dell’antichità, le case degli abitanti di Silwan, che vi risiedono da generazioni, sono minacciate da ordini di demolizione, da piani di ristrutturazione che intendono radere al suolo interi complessi abitativi per fare spazio a parcheggi, e dalla continua paura di crolli per gli scavi in corso. Le case che non vengono demolite sono a poco a poco occupate da coloni. Su ognuna di queste case sventola la bandiera israeliana. All’interno di ogni torretta, si intravedono coloni. Armati. Anche questo per “interesse archeologico?”

Anche il villaggio palestinese di Susya si trova(va) in una “sfortunata” posizione. Proprio al di sotto di esso, infatti, è stata scoperta, negli anni ’70 dell’Ottocento, un’antica sinagoga ebraica. Da allora, gli abitanti di Susya non hanno avuto pace. Gli ordini di demolizione del villaggio si sono susseguiti uno dopo l’altro (1985, 1991, 1997, e due volte nel 2001), costringendo gli abitanti a lasciare le proprie case per “interesse archeologico”. Nel luogo dove era situato originariamente Susya, si trova ora un avamposto illegale israeliano (considerato, per oscure ragioni, meno dannoso per i reperti archeologici rispetto all’antico villaggio palestinese).

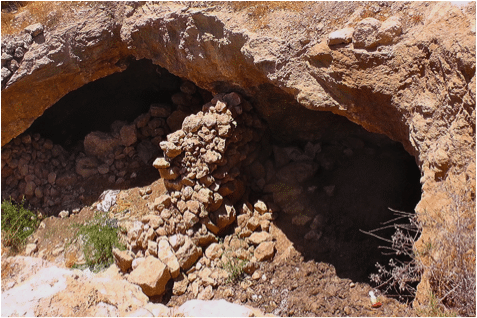

A seguito della prima “espulsione” (versione palestinese) o “abbandono volontario” (versione israeliana) gli abitanti di Susya hanno ricostruito il proprio villaggio (costituito principalmente da tende e da qualche caverna) sulle terre di loro proprietà a poche centinaia di metri dalla posizione originale. Ma nemmeno su queste terre gli “inesistenti” abitanti di Susya (come li definisce il blog sionista ziontruth.blogspot.it) hanno il diritto di vivere: un ordine di demolizione entro il 2012 pende sul villaggio. La nuova Susya (letteralmente dieci tende, due pozzi, una caverna) è stata infatti dichiarata “costruzione illegale”. Ma demolire un pozzo è complicato. Come renderlo, allora, inutilizzabile? Le squadre di demolizione israeliane non mancano di fantasia: la soluzione è stata accartocciare le lamine di metallo di una vecchia auto abbandonata e gettarle nel pozzo per contaminare l’acqua (divenuta così imbevibile). I resti dell’auto sono ancora visibili in fondo a quello che era il pozzo. Oggi il pozzo di Susya, fonte di acqua e di vita, è soltanto un buco di terra secca e ruggine. Anche contaminare l’acqua di gente che abita sulla terra che legalmente possiede è un’operazione giustificata da “interesse archeologico”?

Fonti dell’articolo: i resoconti si basano non solo sulle fonti online Breaking the Silence, Wadi Hilweh Information Center e Haaretz ma da conversazioni personali tenute con Nadav Bingelman, ex soldato israeliano che ha servito nelle colline a sud di Hebron dal 2009 al 2011, e con il responsabile del Wadi Hilweh Information Center.

Tutte le fotografie sono dell’autrice.