Sanzioni economiche e pandemia, come peggiorare la crisi

Le sanzioni economiche, strumento previsto dall’articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite, sono tornate sotto i riflettori in questo tempo dominato dalla pandemia.

Spesso sotto accusa per gli effetti diretti e indiretti sull’economia di intere nazioni – e quindi sulle condizioni di vita delle popolazioni – e non di rado al centro di dibattiti giuridici sulla loro efficacia, oggi di sanzioni e della loro effettiva utilità si torna a discutere.

Questo perché l’epidemia di coronavirus è una grave minaccia sanitaria ed economica che non tutti gli Stati sono in grado di affrontare con le stesse capacità. Su alcuni Paesi, quindi, il peso delle sanzioni – che vietano scambi commerciali, anche di beni importanti quali medicine e dispositivi sanitari, e transazioni finanziarie – potrebbe diventare davvero determinante. Con il rischio di accelerare una tragedia umanitaria.

L’allarme è stato lanciato già a fine marzo dalle Nazioni Unite. Hilal Elver, relatore speciale ONU sul diritto all’alimentazione si è appellato al mondo con queste parole:

La continua imposizione di paralizzanti sanzioni economiche alla Siria, al Venezuela, all’Iran, a Cuba e, in misura minore, allo Zimbabwe, per nominare i casi più importanti, mina gravemente il diritto fondamentale dei cittadini a un’alimentazione sufficiente e adeguata.

Un chiaro monito agli Stati Uniti, innanzitutto, che conducono da anni la politica unilaterale delle sanzioni economiche contro i Paesi nemici.

Secondo alcuni giuristi, il tema delle sanzioni chiama in causa addirittura la giustizia penale internazionale. Questo perché, di fatto, l’imposizione di tali misure interrompe i legami e le relazioni con il mondo di uno Stato bersaglio, e lo portano all’isolamento, chiudendo molte strade per il commercio dei beni di prima necessità. Anche quando sono progettate in modo mirato e con un certo raziocinio, il rischio di ripercussioni negative sulla popolazione civile rimane elevato. Provocando, quindi, gravi effetti umanitari.

Tra questi, la limitazione o la negazione dell’accesso alle cure mediche e al cibo. Ecco, quindi, che vengono violati i diritti fondamentali.

Occorre sottolineare che esistono dei meccanismi specifici per attivare esenzioni o deroghe alle sanzioni. Si tratta di finestre umanitarie, ovvero procedure che rendono possibili le attività di organizzazioni internazionali a favore della popolazione civile nonostante i divieti imposti dalle misure sanzionatorie.

Risultano, comunque, meccanismi piuttosto complessi e soprattutto niente affatto automatici. Per essere accettate dal Comitato delle sanzioni ONU, le richieste di deroga devono percorrere iter burocratici lunghi e complessi, fatti di licenze specifiche per importare le merci (compresi i farmaci e i dispositivi medici necessari per combattere il Covid-19) o per condurre determinate attività in aree sotto il controllo dei soggetti sanzionati.

E poi c’è la questione delle tempistiche, che spesso non coincidono con l’urgenza dell’intervento da parte dell’organizzazione. Per esempio, il periodo che precede l’avvio di una richiesta formale può essere piuttosto esteso.

L’Alto Commissario per i diritti umani, a tal proposito, ha ribadito che le esenzioni umanitarie alle misure sanzionatorie dovrebbero avere un effetto ampio e pratico, con un’autorizzazione rapida e flessibile per le attrezzature e forniture mediche essenziali.

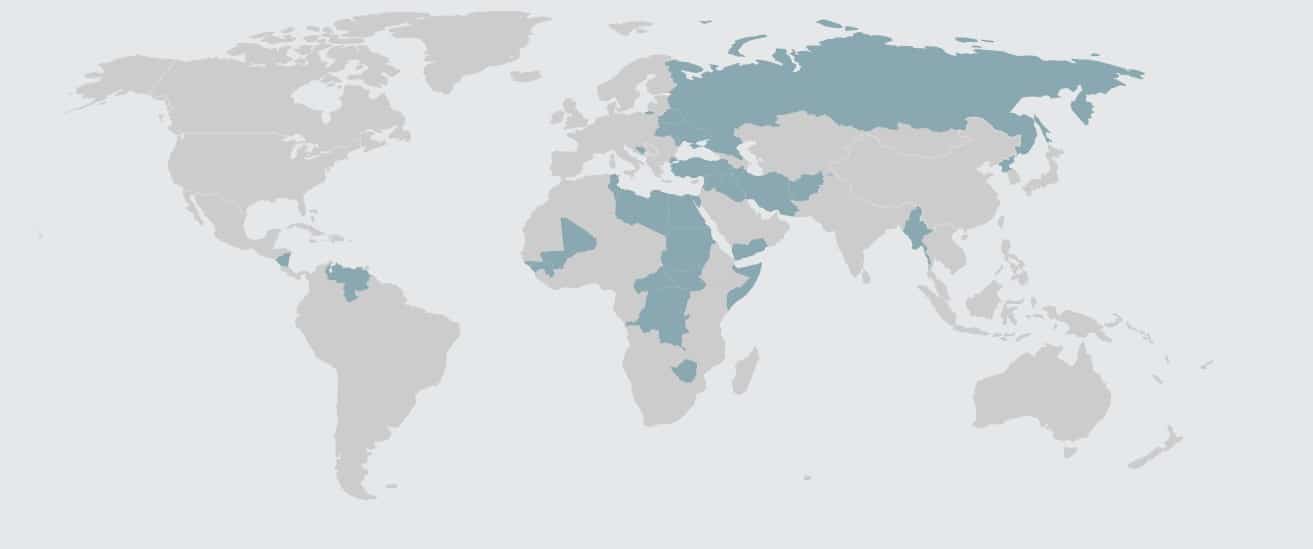

Le sanzioni finanziarie internazionali, imposte soprattutto da Unione Europea e Stati Uniti, colpiscono decine di Paesi: Afghanistan, Burundi, Cina, Egitto, Haiti, Iraq. Ma anche Siria, Libia, Myanmar, Nicaragua, Corea del Nord, Sudan, Yemen, Ucraina, solo per citarne alcuni.

Caso concreto ed emblematico dell’impatto delle sanzioni sulla lotta alla pandemia è quello dell’Iran. La leadership iraniana ha più volte affermato che la battaglia nazionale contro il coronavirus è fortemente ostacolata dalle misure restrittive e punitive imposte dagli USA.

Il ministro degli Esteri Javad Zarif ha accusato gli Stati Uniti di passare “dal terrorismo economico al terrorismo medico“. Lo Stato iraniano conta almeno 140.000 contagiati e oltre 7.500 morti a causa dell’epidemia, ma ha già avviato allentamenti alle restrizioni proprio per evitare una catastrofe economica con un lockdown prolungato.

Casse dello Stato in penuria di liquidità e crollo delle entrate petrolifere a causa del prezzo del greggio in declino fanno da cornice alla nuova emergenza sanitaria.

La strategia della pressione lanciata dalla Casa Bianca sulla Repubblica Islamica sta avendo effetti impattanti sul sistema economico di Teheran già da tempo, prima ancora della pandemia. Basterà ricordare che l’isolamento imposto al regime iraniano dagli USA (come ritorsione per la questione dell’accordo sul nucleare) ha bloccato transazioni finanziarie vitali, come quelle per acquistare farmaci che si trovano solo sul mercato internazionale.

Anche se le sanzioni consentono, sulla carta, l’approvvigionamento di dispositivi sanitari, gli ostacoli sono di natura finanziaria. Già a gennaio, il segretario di Stato USA Mike Pompeo lodava il risultato delle misure sull’Iran, che avevano ridotto dell’80% le entrate petrolifere del Paese e tagliato l’accesso al sistema bancario mondiale, rendendo il 90% delle riserve iraniane di valuta estera fuori portata.

Un punto chiave, quest’ultimo, per comprendere gli effetti reali delle sanzioni sull’economia iraniana. Le banche straniere, infatti, solitamente non sono disposte a correre il rischio di accettare transazioni dall’Iran, proprio per non incappare in ritorsioni statunitensi. Per esempio, il ministero della Salute iraniano ha reso noto che la banca sudcoreana Woori si è rifiutata di elargire un credito di 4,1 milioni di dollari destinato ai kit di test Covid-19 per l’Iran.

Nemmeno Instex, strumento europeo per finanziamenti esteri e il sistema svizzero Shta, studiati per consentire corridoi di commercio con l’Iran hanno dato grandi frutti. A seguito della pressione statunitense, infatti, è stato possibile effettuare una sola transizione finanziaria ciascuno.

Anche il Venezuela rischia di affondare in una crisi drammatica, travolto dall’impatto pandemia, dal severo embargo USA e dalle sanzioni internazionali in generale. Nonostante l’America Latina sia stata individuata come nuovo epicentro del coronavirus nel mondo dall’OMS, il Paese venezuelano sembra ancora poco colpito, con quasi 1.200 casi.

La situazione, però, potrebbe precipitare da un momento all’altro. Gli Stati Uniti portano avanti una decisa battaglia contro Nicolás Maduro, non riconosciuto come legittimo presidente del Paese e accusato di brogli elettorali anche da altri Stati nel mondo, che fanno invece riferimento a Juan Guaidó quale presidente del Paese.

Le sanzioni statunitensi sono diventate sempre più aggressive dal 2015, quando sono state imposte per la prima volta con Barack Obama. Sotto pressione degli Stati Uniti, diverse compagnie straniere hanno smesso di fare affari con il Paese. Citibank, per esempio, ha chiuso i conti con l’estero del Venezuela.

Il presidente Donald Trump ha intensificato le misure nel 2017 e quest’anno ha imposto un embargo sul petrolio che ha bloccato gli acquisti di greggio dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA. Ha inoltre confiscato la controllata americana del Venezuela CITGO, per un valore di 8 miliardi di dollari. È stato un duro colpo per Caracas, visto che il 90% delle entrate nazionali è garantito dall’industria petrolifera.

Il Governo degli Stati Uniti ha anche congelato 5,5 miliardi di dollari di fondi venezuelani in conti internazionali in almeno 50 banche e istituti finanziari.

Un peggioramento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, quindi, sarebbe un disastro. Il Paese ha risorse economiche davvero limitate. Inoltre, solo un quarto dei medici venezuelani ha accesso ad acqua e due terzi sono senza sapone, guanti o mascherine. Ci sono 73 letti di terapia intensiva in tutto il Paese e la benzina scarseggia, in un mix di corruzione interna, cattiva gestione degli impianti petroliferi e, appunto, embargo USA.

Da segnalare, infine, anche il caso Cuba. L’isola è a corto di petrolio, soprattutto da quando, nell’aprile 2019, gli Stati Uniti hanno sanzionato le compagnie di petrolio venezuelane che consegnavano greggio alla nazione cubana. Negli ultimi 12 mesi, gli Stati Uniti hanno colpito Cuba con le sanzioni più potenti in mezzo secolo.

È stato emesso sull’isola un piano di emergenza sul risparmio energetico che ha intaccato il rifornimento di carburante necessario per il commercio di beni di prima necessità, in primis quelli alimentari. E la situazione è peggiorata con l’arrivo delle restrizioni per il coronavirus.

Il drammatico declino del turismo e delle rimesse dai cubani oltremare, alle prese con perdite di posti di lavoro e blocchi, hanno avuto impatto sulla liquidità di Cuba per le importazioni. Le carenze sono peggiorate e i cubani sono costretti a mettersi in fila in lunghe code fuori dai negozi per acquistare prodotti, anche di prima necessità, quando diventano disponibili.

E anche nello Stato dell’America Centrale, in piena crisi coronavirus, si sono elevate proteste contro l’impatto dell’embargo USA sull’arrivo di dispositivi sanitari. Una spedizione di aiuti per il coronavirus da parte del miliardario cinese Jack Ma, non è arrivata a Cuba dopo che la compagnia aerea colombiana Avianca ha rifiutato il volo. Stando ad alcune indiscrezioni, la società avrebbe bloccato i collegamenti con l’isola, da quando un’impresa statunitense è diventata azionista di maggioranza.

In Africa, da tempo si chiede la sospensione delle sanzioni sullo Zimbabwe. Qui i timori di una espansione del virus sono elevati e preoccupa soprattutto la criticità del sistema sanitario nazionale.

Si teme che ospedali fatiscenti, privi dei dispositivi e delle medicine necessarie e un’economia debole possano innescare una spirale di povertà profonda con l’impatto dell’infezione. È per questo che l’Unione Africana ha lanciato un grido di allarme, affinche le sanzioni imposte sullo Stato vengano rimosse. E un piccolo risultato è stato raggiunto: il Governo degli Stati Uniti ha appena ritirato due banche, Agribank e Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, dalla lista delle aziende sottoposte a sanzioni.

La storia delle misure sanzionatorie contro lo Zimbabwe affonda le radici nell’era del presidente Mugabe e hanno come motivazione la violazione sistematica dei diritti umani nel Paese. Come negli altri casi, però, sebbene le misure prendano di mira singole persone o entità, alla fine il maggiore impatto ricade sulla popolazione.

Il Governo di Harare ha più volte affermato che le sanzioni stanno influenzando l’economia molto più di quanto avrebbero dovuto. Nonostante Stati Uniti e Unione Europea abbiano ripetutamente sottolineato che le misure sono rivolte a individui coinvolti in pratiche di corruzione e violazione dei diritti, in realtà gli effetti delle restrizioni si manifestano anche sulle capacità commerciali del Paese.

Lo Zimbabwe, negli ultimi 20 anni, non ha potuto accedere alle linee di credito delle istituzioni monetarie internazionali. Ad alcune banche è inoltre vietato negoziare con istituzioni finanziarie. Ai sensi dello Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZDERA) degli Stati Uniti, le società americane non sono autorizzate a trattare con entità dello Stato africano elencate nelle disposizioni delle sanzioni.

Tutto questo, naturalmente, influisce sulla capacità del Paese di scambiare beni, espandere il commercio all’estero, incentivare le produzioni nazionali e il lavoro delle aziende. Con ricadute, quindi, sull’occupazione e, in generale, sulla povertà della popolazione.

Restano, quindi, validi gli interrogativi sulla reale efficacia e sulla legittimità delle sanzioni economiche. L’unica certezza al riguardo, infatti, è che l’impatto di queste misure economiche e finanziarie è tutt’altro che circoscritto e mina gravemente i diritti fondamentali delle popolazioni. Nemmeno la pandemia è riuscita a concretizzare politiche di vera solidarietà.