Reporter, quei moderni Griot che raccontano le voci di dentro

Il reporter è simile a un ladro. Si aggira per la città rubando visi, mani, corpi, oggetti, dettagli su cui sono scritte storie uniche poiché personali, irripetibili. Alle volte invece, è più simile ad un rivoluzionario che lotta per mostrare volti sconosciuti e ridargli il diritto di parlare, condividere la propria voce, raccontare la loro esperienza. Nella maggior parte dei casi, infine, è uno dei moderni griot, un menestrello con ruolo d’intermediario, un ponte tra la popolazione locale e chiunque sia interessato ad ascoltare le storie da lui proposte.

Le sue narrazioni seguono quello stesso principio ancestrale di trasmettere conoscenza oggi moltiplicato in modo esponenziale dal megafono della Rete, in particolare dai social media. Le storie sono molto importanti, di enorme valore per la nostra comprensione del mondo: le cerchiamo continuamente, vogliamo sentirle, vederle, riconoscerle in ogni aspetto del reale.

I moderni griot devono saperle proporre, in pochi minuti se non secondi, miscelate in un sapiente mix di immagini, video, testi, grafiche che raccontino le persone, gli oggetti, i valori, i problemi e le potenziali soluzioni del contesto in cui vivono e lavorano.

Partiamo da una fotografia. Un’immagine è una proiezione, una rappresentazione del pensiero di chi ha “premuto il grilletto” (in lingua inglese, non a caso, il termine “shooting” può riferirsi ad una sparatoria così come ad uno scatto/serie di scatti fotografici o delle riprese video) sul corpo macchina.

L’unica arte capace “di una conquista surrealista della sensibilità moderna” (Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società), attraverso ciò che Sontag definisce una sorta d’invasione permessa, rivelando che “l’aggressione è implicita in ogni uso della macchina fotografica”. Su questa linea, Paul Strand arrivò a dire che “la tua fotografia è, per chi sa veramente vederla, una registrazione della tua vita”.

Chi lavora nella cooperazione internazionale ha la fortuna di poter vivere in questo spazio di rappresentazione pubblica e privata per un lungo periodo, avendo sotto mano numerose opportunità di raccogliere materiale originale alternando giornalmente l’intromissione citata dalla Sontag con il coinvolgimento personale (volontario o meno) di Strand.

Può capitare, inoltre, che la fotografia rimanga sì una porzione di realtà percepita e ricostruita da un particolare osservatore, ma che il suo modo di essere rappresentata muti notevolmente nel corso del tempo. Seguendo un suo particolare “menù di scelte” composto da gusto personale, impressioni del momento, casualità, emozioni, empatia, comunicazione interculturale, nonché quella profonda, insaziabile fame e curiosità per il mondo che lo circonda, il reporter (in questo caso anche cooperante) potrà arrivare a conclusioni e rappresentazioni diverse nel tempo poiché ha la rara possibilità di vivere direttamente a contatto con un mondo che è divenuto o diverrà anche suo.

Non sarà più solo un turista, un ricercatore di passaggio per alcuni mesi, ma parte – seppur mai completamente integrata – del contesto in cui lavora e, soprattutto, vive per molti mesi se non anni. Quest’opportunità unica di tessere contatti sociali sul campo creerà (potenzialmente) le reali condizioni per raccogliere numerose immagini e storie in evoluzione, nonché l’opportunità di conoscere in profondità il contesto generale in cui vive e lavora.

Da sottolineare che, meno scontato di quanto possa sembrare, tutto ciò è strettamente legato ad un notevole sforzo personale (composto da iniziativa, coraggio, determinazione, conoscenze antropologiche, intelligenza emotiva) e non dalla semplice presenza sul campo.

Le storie si devono cercare e trovare, con molta fatica, passione e intuito, anche dopo molti mesi di permanenza in un luogo. Alcune volte scavando nelle vite di chi ci circonda, altre volte passando per una porta che ci viene aperta inaspettatamente o, talvolta, sorpassando quelle barriere culturali create da pregiudizi, incomprensioni o timori: “Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori!” (Calvino, Il Barone Rampante).

Alcune immagini, come nel caso exempli gratia del corpo senza vita di Aylan Kurdi (ripreso da Nilufer Demir sulla spiaggia di Bodrum, Turchia, nel 2015) sono state non solo capaci di raccontarci storie ma persino d’influenzare, creare shock e persino cambiare intere policies.

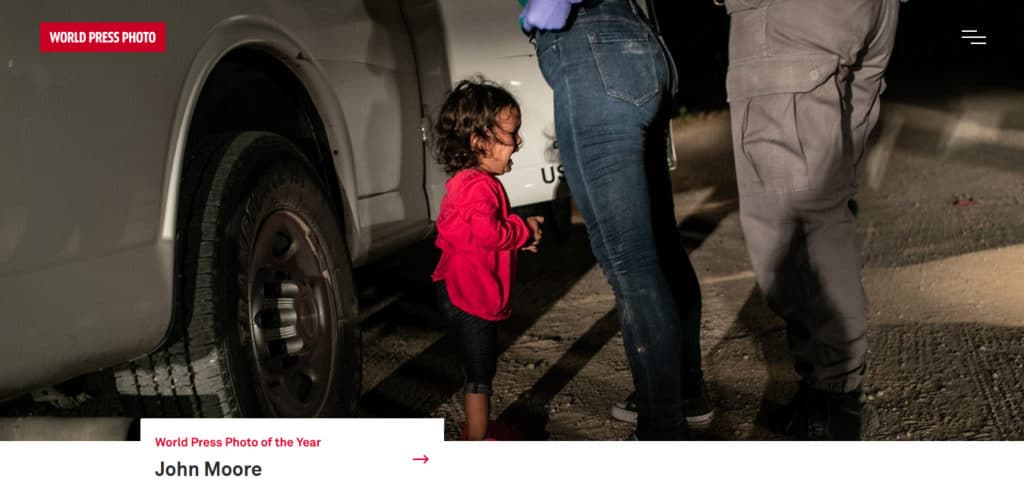

Quella singola immagine mutò gran parte dell’opinione pubblica riguardo la crisi umanitaria legata all’immigrazione più di mille parole, denunce, articoli di giornale. Più recentemente, la foto dell’anno 2019 nominata dall’agenzia World Press Photo, “Crying Girl on the Border” (John Moore – McAllen, Texas, USA – 2018), ha costretto l’amministrazione Trump a rivedere la spietata “zero tolerance” policy, ancora una volta in materia d’immigrazione.

World Press Photo (WPP) è, in questo settore, un punto di riferimento per conoscere temi e problematiche urgenti ma anche per imporre standard qualitativi elevati riconosciuti a livello internazionale. Non è un caso che le opere vincitrici del premio WPP raccontino, in fondo, una storia peculiare per immagini (o singola immagine), ma anche la Storia che ricorderemo in futuro. Come affermato dalla stessa WPP, “today we are a global platform connecting the world to the stories that matter”.

Quali sono, dunque, le storie che meritano di essere raccontate? Vi sono diversi stili, vere e proprie filosofie legate alla documentazione e ricerca sul campo. La partecipazione attiva, ovvero la capacità di sapersi mescolare e far parte di un contesto con la sincera curiosità di capire ciò che sta avvenendo di fronte i propri occhi (rispettando senza interferire, ammesso che sia davvero possibile, nella scena ripresa), è un tema classico della ricerca etnografica molto vicina al reportage fotogiornalistico (Grimshaw, The Ethnographer’s Eye).

Il ruolo della fotografia e della narrazione digitale (intesa in senso ampio, includendo: foto e video reportage; interviste dal campo e focus group;latest stories in cui viene presentata una vicenda personale entro uno specifico contesto, solitamente narrata attraverso le voci dei protagonisti) posta al servizio della cooperazione allo sviluppo è divenuto un tema sempre più centrale, se non indispensabile. Importante per rappresentare l’operato sul campo nonché uno scorcio – limitato, ma pur sempre rappresentativo – di un Paese in un particolare momento storico. E, forse, una piccola breccia su quello spirito dei tempi in cui tutti noi stiamo vivendo.

Il filo rosso che lega reportage sul campo e progetti internazionali è forse più evidente quando si trattano tematiche come cambiamento climatico, processi migratori, violenza verso esseri umani e animali, povertà materiale, guerra, rivoluzioni, emergenze umanitarie. Vi è urgente bisogno di documentare questi fenomeni, raccontandoli attraverso le voci di chi vive in questi luoghi. Ovvero, coloro che hanno sofferto e tuttora soffrono a causa di questi cambiamenti disastrosi, trasportando l’esperienza personale – quella che riteniamo lontana dal nostro mondo, quella che “non ci appartiene” – in un dialogo frontale, diretto, che non lascia spazio alle generalizzazioni.

Se la cooperazione internazionale lavora e dà il suo contributo su aspetti particolarissimi – frazioni di problemi ben più grandi dei Paesi in cui opera – cercando soluzioni ad hoc, lo scopo principale della comunicazione per la cooperazione allo sviluppo (oggi meglio conosciuta come “Communication for Development“ – C4D) è dunque quello d’informare, creare ponti ma anche aprire una breccia verso la partecipazione emotiva se non l’immedesimazione (nella misura di poter continuare a svolgere un ruolo professionale) con le popolazioni locali e le stringenti problematiche che quest’ultime si trovano ad affrontare giornalmente.

Gli strumenti a nostra disposizione sono le immagini, i suoni, i video, i testi scritti e parlati, ma anche l’interattività – in questo caso con i beneficiari – immersi nella forma e nel contenuto di specifiche attività sul campo (campagne sociali, eventi pubblici, distribuzioni, presentazioni, sessioni di training, incontri). Il fine principale è raccontare onestamente, senza la necessità di creare pietà o sensazionalismo ma empatia, presentando le principali problematiche attraverso la voce di chi lavora nel settore (o di chi beneficia dei progetti), smontando luoghi comuni, visioni superficiali ripetute, strategie di comunicazione obsolete volte a mettere la sofferenza in primo piano (vedi la discussione su “Humanitarianism and Pornography of Pain”), rappresentando problemi ma anche fornendo soluzioni positive.

Il mandato speciale è proprio quello di raccontare progetti e iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate rigorosamente sul campo seguendo una specifica visione o necessità dettata da un’organizzazione internazionale o da un’ente governativo (fattore che influenzerà molto il prodotto finale, sul piano formale e dei contenuti).

Un’opportunità per documentare, su lungo periodo, non solo un’attività specifica ma anche culture locali, un contesto geografico – spesso remoto e poco rappresentato a livello mediatico – un momento storico particolare, le popolazioni locali, l’operato dello staff dell’organizzazione (altra interessante sfaccettatura dell’indagine che rimane spesso in secondo piano) nonché i beneficiari di un progetto e le loro storie.

Ma di quanto tempo abbiamo davvero bisogno? “Quanto tempo occorre per fare un ritratto?”, chiese Simone de Beauvoir a Cartier-Bresson, che rispose: ”Un po’ più che dal dentista e un po’ meno che dallo psicanalista” (H. C-B., Ritratti). La risposta è ancora aperta.

La fotografia (così come il video reportage) e la ricerca “su strada” può letteralmente spaziare tra opposte strategie di realizzazione. Camera in mano e gambe allenate, come un tagliente Steve McCurry a caccia di immagini che richiamano potenti storie personali da rintracciare a distanza di anni, come nel caso della Afghan Girl Sharbat Gula (Peshawar, Pakistan – 1984); o con un flash letteralmente sparato in faccia senza preavviso di un Bruce Gilden (o calcolato al millesimo come nel progetto“Face”, creato con il permesso delle persone ritratte); con uno stile condiviso, quasi da chiacchierata familiare di Brandon Stanton nel suo famoso progetto “Humans of New York”, dove testo ed immagine sono già uniti – e non separabili – fin dal primo incontro con i soggetti ritratti.

Unire il linguaggio visivo ad un testo rapido e incisivo può avere un effetto prorompente. Interpretazioni diverse ma unite, in fondo, dal concetto classico del “momento decisivo” à la Henri Cartier-Bresson nonché dalla personale volontà di “dare un senso al mondo” guidati dalla necessità di “sentirsi coinvolti in ciò che si inquadra nel mirino” (Henri Cartier-Bresson, The Decisive Moment/Images à la Souvette). Da protocollo comportamentale imposto sul campo nonché necessità dettate da ragioni di sicurezza, l’attitudine di Stanton rimane – a mio avviso – la più appropriata per questo genere di produzione mediatica atta a raccogliere materiale tra i beneficiari di un progetto umanitario.

Un’immagine è un filtro selettivo, utilizzato per cogliere particolari apparentemente insignificanti, sparsi per le vie asfaltate o di terra battuta in modo affatto casuale, che spesso passano inosservati nel fluire della vita quotidiana. Sta alla persona e alla personalità di chi si cimenta in quest’attività di raccolta ricostruire quell’ordine, ridare quel senso misterioso in-consciamente selezionato del mondo attorno i suoi occhi.

Mantenere alta l’attenzione in quel wandering descritto da Benjamin come atto sovversivo ed estetico è difficile, frustrante, a volte noioso ma anche stimolante e arricchente allo stesso tempo. Le piccole, grandi epifanie del campo di ricerca sono ciò che dà il vero senso all’attività dell’etnografo, del reporter, e in questo caso anche del cooperante specializzato in comunicazione per lo sviluppo.

Tuttavia, proprio come le grandi aziende sono oggi spinte a divenire media companies trasformando un messaggio chiave prima in una storia, poi in narrazioni poste in un vasto immaginario e infine hub culturali posizionati su temi e problemi sociali (con valori, messaggi, atmosfera, audience definiti e siti Internet sempre più simili a veri e propri magazine), si ha pochissimo tempo a disposizione per attirare e mantenere l’attenzione del nostro pubblico, entrambi immersi nella spesso citata, e confusa, infosfera.

Caso esemplare nel settore privato è la strategia di Red Bull. In pochi anni, a partire dal messaggio “Ti mette le ali”, è arrivata alla costruzione di una Media House per la produzione di contenuti originali di diffusione e influenza mondiale sul concetto di “oltrepassare un limite”. Il caso più eccezionale, che portò all’estrema rappresentazione di questo concetto, fu il lancio dalla stratosfera di Felix Baumgartner (“Red Bull Stratos”), che infranse diversi record mondiali divenendo anche un citato caso di marketing.

Sono necessarie qualità, originalità, efficacia ed efficienza, ma anche rapidità di esecuzione per la corretta promozione di ciò che è divenuto un brand della solidarietà (fatto di loghi, riferimenti esterni ad organizzazioni partner, grafiche dedicate a specifiche iniziative, gadgets, slogan e messaggi chiave).

Si tratta di una comunicazione complessa divisa tra sfera istituzionale, politica e tecnologica, il contesto e le culture locali in cui i progetti operano, nonché la necessità di una reale spendibilità verso un pubblico il più ampio possibile (se è questo il fine imposto dall’organizzazione) attraverso la pubblicazione sui social media e la sezione dedicata del sito/i Internet istituzionali.

Il reporter che è anche cooperante ha dunque la reale capacità di dare molte informazioni al suo pubblico per ricostruire ed immaginare il contesto generale dell’indagine svolta, dai luoghi alle persone alle problematiche incontrate. Il contenuto culturale veicolato da una sua immagine (o prodotto multimediale) può avere la capacità di presentare il punto di vista dei nativi mettendolo a confronto con le nostre idee, creando un ponte verso realtà e notizie ignorate dai mass media.

Ed è proprio questo che ci si ripromette di fare ogni volta che si inizia una nuova missione sul campo: divenire ladri autorizzati di vite e diversità, gentili Robin Hood dotati di barbone bianco modello Clifford Geertz che portano a casa un pezzo di mondo condito con le spezie e gli ingredienti dell’esperienza e, se fortunati, capaci di trovare quell’attimo di “non-posa” che rivela la persona, quel “silenzio interiore di una vittima consenziente” (Henri Cartier-Bresson, Scrapbook).

“Per concludere – scrive Salza riferito alla ricerca accademica, ma qui riutilizzabile – dovete pensare all’antropologo come a un ubriacone che, dopo aver scolato tutto lo spirito del mondo, cerchi di diventar ricco vendendo i vuoti” (Salza, Niente. Come si vive quando manca tutto).