Quando la protesta nasce sui social e i governi li oscurano

Cresce il malcontento contro politiche e governi, e corre veloce sui canali che le persone usano quotidianamente, ormai in tutto il mondo. Ma la risposta, in molti Paesi, dalla Turchia all’Etiopia, dal Brasile al Vietnam, è oscurare il canale: bloccare Facebook, Twitter, YouTube per far sì che le criticità non emergano, che gli attivisti non si organizzino, che un movimento di protesta non si possa costituire.

Il caso più noto è probabilmente quello della Turchia di Erdogan dove il cappio della censura pende non soltanto sui giornalisti e sugli organi di stampa, ma anche sui semplici cittadini. L’attività di censura delle autorità turche, nello specifico, non si limita alle richieste di cancellazione di account, ma spesso capitano dei sospetti rallentamenti del servizio, blocchi arbitrari e arresti conseguenti ad opinioni espresse in un tweet. Privacy International, inoltre, ha più volte segnalato come una legge del 2014 permetta alla Turkish Telecommunications Authority di imporre la rimozione di contenuti dai siti web; sempre secondo il medesimo report, più di 44mila siti web sono stati resi inaccessibili.

In Vietnam, invece, è accaduto questo: nel maggio del 2016, migliaia di pesci morti sono venuti a galla nei canali di Ho Chi Minh City. Uno spettacolo raccapricciante, determinato, probabilmente, dagli scarichi di un’azienda della Formosa Plastic di Taiwan. In maniera spontanea, i vietnamiti si stavano organizzando per chiedere spiegazioni: in migliaia sono scesi in piazza per una protesta repressa con la violenza dal Governo che, in aggiunta, ha bloccato completamente l’accesso a Facebook e Instagram, stroncando ogni tentativo pubblico di fare chiarezza su quanto era avvenuto.

È preoccupante riscontrare che non si tratta di casi isolati. Il rapporto Freedom of the Net 2016, infatti, sottolinea che per il sesto anno consecutivo la libertà sul web è diminuita: il 67% degli utenti vive in Paesi nei quali le critiche al governo, all’esercito o alla famiglia regnante sono sottoposte a censura. Sono ben 38 i Paesi che hanno operato arresti sulla base di un post pubblicato su Facebook o Twitter. Infine, sottolinea il report, nel 2016 sono aumentati i casi di infiltrazione governativa anche nelle conversazioni private dei cittadini su WhatsApp e Telegram.

Tra i Paesi in cui il diritto di accesso libero alla Rete è stato maggiormente ristretto nel 2016, troviamo l’Uganda, il Bangladesh e la Libia. In generale, sono molti i Paesi africani dove esiste, e anzi si sta evolvendo, una forma di censura sul web sempre più pervasiva. Proprio in Uganda, per esempio, Facebook, Twitter e WhatsApp sono stati bloccati per diversi giorni a ridosso delle elezioni presidenziali del 2016. In Zimbabwe, il pastore Evan Mawarire è stato arrestato per aver ispirato la campagna #ThisFlag contro il governo attraverso un video pubblicato su YouTube in cui criticava l’autorità centrale.

Il Paese africano dove la situazione è più drammatica è l’Etiopia dove l’unico servizio di telecomunicazioni, controllato dallo Stato, ha addirittura introdotto un’offerta economica differente, e più cara, per tutti coloro i quali possiedono un cellulare contenente le applicazioni social più diffuse.

Spesso le motivazioni che il Governo di Addis Abeba impiega assomigliano a delle scuse: nell’estate del 2016, per esempio, sono stati bloccati Facebook, Twitter, Instagram e Viber perché “i social media sono una distrazione per gli studenti.” Una decisione presa in seguito all’annullamento degli esami di ammissione alle Università statali causato dalla circolazione di alcune immagini dei compiti proprio sui social. Tuttavia sono in pochi a credere che non si tratti dell’ennesimo tentativo di limitare la libertà online. Il blogger Daniel Behrame sottolinea come manchi completamente una qualsiasi forma di trasparenza: non si sa chi ha preso la decisione, né perché, né quanto durerà ogni blocco.

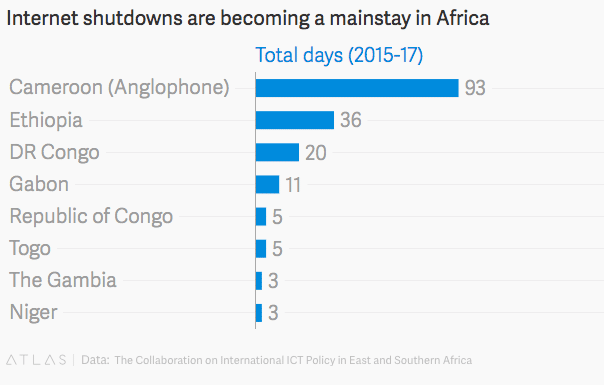

Oltre al palese danno alla libertà di espressione e, quindi, la grave limitazione dei diritti che spettano ai cittadini dei Paesi dove invece viene operata in maniera sistematica la cyber-censura, un rapporto della Collaboration on International Ict Policy in East and Southern Africa (Cipesa) ha calcolato il costo economico di queste operazioni. Dal 2015 ad oggi, gli shutdown del web sono costati ben 237 milioni di dollari all’intera regione dell’Africa Sub-sahariana.

Tra i Paesi maggiormente colpiti troviamo, come prevedibile, l’Etiopia, seguita dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Camerun. I blocchi ordinati da Addis Abeba che hanno paralizzato il web per 36 giorni e che ha portato all’oscuramento dei social network per 7 giorni sono costati al Paese 132,1 milioni di dollari. La lotta contro il dissenso interno di Kabila in RDC, invece, è pesata sulle casse dello Stato più di 46 milioni di dollari: una cifra destinata a salire dal momento che le tensioni nel Paese non sono affatto sopite. In Camerun, invece, lo shutdown è giustificato per mettere a tacere le spinte indipendentiste delle aree anglofone: 93 giorni consecutivi di blocco sono costati 38,8 milioni di dollari di perdite.

I ricercatori del Cipesa hanno calcolato queste cifre valutando le perdite determinate dal blocco dei social network e di internet su due livelli: da un lato, infatti, la cyber censura ha un impatto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini, abituati ad essere connessi e dipendenti dal web, spesso anche per lavoro,;dall’altro i blocchi minano la competitività delle economie dei Paesi coinvolti. Ciò accade poiché si innesta una serie di effetti a catena che partono dal rallentamento delle comunicazioni, coinvolgono poi l’intera filiera di distribuzione dei servizi e finiscono a ridurre la competitività delle aziende. Cala, contemporaneamente, anche la fiducia degli investitori, soprattutto quelli provenienti dall’estero che ormai sanno che, a ridosso di elezioni o durante proteste pubbliche, i servizi telematici verranno con molta probabilità rallentati o bloccati.