L’attivismo ambientale nero che cerca spazi e ascolto

“Stop cooking Africa and the planet“, è stato questo il grido di protesta degli attivisti riuniti al Forum della società civile, tenuto a latere degli incontri di Cop22 a Marrakech.

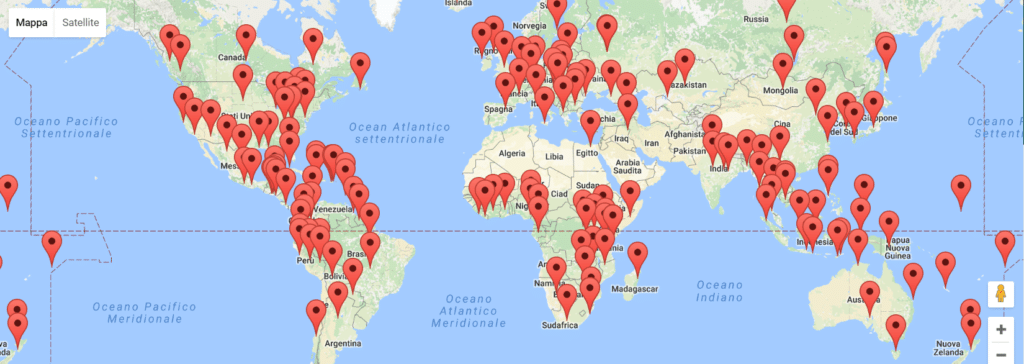

Le conferenze sul cambiamento climatico che ha visto partecipare 197 Paesi, riuniti per mettere a punto e incrementare le strategie decise lo scorso anno a Parigi, sono anche state un momento di riflessione non solo in loco ma intorno al mondo. Per rendersi conto – se ancora ce ne fosse bisogno – che è dalla gente comune che parte il grido: facciamo qualcosa per salvare il pianeta.

A cominciare dall’Africa, il cui impatto del cambiamento climatico ha già da tempo raggiunto livelli altamente rischiosi e letali. Per il territorio e per le persone. Ecosistema, piogge, siccità, ulteriori malattie, innalzamento del livello del mare e delle temperature: erano stati già questi i fattori di rischio sottolineati un decennio fa da commissioni e studi di fiori fiore di esperti.

Ad oggi le cose non sono certo migliorate, questa sintesi può aiutare a focalizzare il “percorso” dei danni che i cambiamenti climatici hanno già messo in atto. Ma al di là delle voci ufficiali che rappresentano i Paesi africani nel consesso mondiale, in molti hanno scelto di dedicare azioni concrete per migliorare lo stato di salute del proprio continente.

L’attivismo ambientale in Africa – nonostante non riceva molti onori della cronaca – è assai intenso. Per il rispetto che dobbiamo a chi ha osato sfidare una grande multinazionale – la Shell – e un Governo nigeriano corrotto, che gli ha consentito di deturpare l’ambiente, non dobbiamo dimenticare Ken Saro-Wiwa che vent’anni fa venne ucciso – dopo un processo fasullo – insieme ad altri otto ambientalisti.

La sua colpa: lottare contro la distruzione dell’area del Delta del Niger a causa delle trivelle per l’estrazione del petrolio. Una morte che lasciò il mondo stupefatto, come è ancora più orribile che non sia servito a nulla, come ha ricordato recentemente il figlio dell’attivista-poeta. I petrolieri sono ancora lì, la tecnica del gas flaring pare sia ancora in atto e quella parte di Nigeria continua ad essere violentata. Senza contare guerre e guerriglie nate come conseguenza della richiesta di petrolio.

E se molti conoscono Wangari Maathai, la donna che ha cominciato piantando alberi con altre donne in Kenya, fondatrice del Green Belt Movement e Premio Nobel per la Pace nel 2004, rimangono nell’ombra della diffusione mediatica decine di altri nomi di persone altrettanto impegnate.

A darne invece il giusto riconoscimento – che è poi una maniera per rendere visibile il loro lavoro all’estero – ci pensa in parte il Goldman Environmental Price. Un premio per chi difende l’ambiente, i territori, la natura. Laddove ambiente significa rispetto delle persone e della loro dignità, rispetto dei diritti umani. E anche rispetto delle leggi – naturali e dell’uomo – in quei luoghi che spesso diventano terra di nessuno alla mercé del primo offerente spregiudicato.

Dal 1990 ad oggi – il premio fu istituito nel 1989 – sono stati 27 i premiati provenienti dall’Africa Sub-Sahariana (incluso il Sud Africa). E anche tra i vincitori dell’edizione 2016 c’è un africano, Edward Loure, dalla Tanzania. Loure guida un’associazione che si batte per assicurare la proprietà della terra alle comunità indigene anziché a singoli individui assicurando così la gestione ambientale di oltre 200mila acri di terra alle generazioni future.

Eroi dell’ambiente, li definisce la giuria del Goldman Environmental Prize. E di eroi privi di notorietà in Africa – come nel resto del mondo – ce ne sono molti. E ce ne vorrebbero molti di più.

Si deve anche a Saro-Wiwa e a quelli come lui se lo scorso anno la Royal Dutch Shell è stata condannata a pagare ai contadini e ai pescatori del Delta del Niger 55 milioni di sterline, pari a 70 milioni di euro, per l’inquinamento provocato da due gravi perdite dei suoi oleodotti petroliferi nel 2008. E pensare che l’agenzia petrolifera si lamentava con il governo nigeriano per quel cittadino “troppo emotivo” che era riuscito a portare alla ribalta internazionale la tragedia degli Ogoni e in piazza migliaia e migliaia di persone.

Ma, anche grazie a persone come Saro-Wiwa, in Africa oggi c’è maggiore consapevolezza ambientale. Di questi giorni è la notizia di un’altra azione legale nei confronti della Shell. Un gruppo di avvocati, in rappresentanza di 40.000 nigeriani, chiedono al gigante petrolifero di ripulire l’area contaminata (comprese le falde acquifere) dall’estrazione del petrolio. Parliamo, ancora, del Delta del Niger.

Non basta però, non basta mai. Le tragedie ambientali in Africa sono troppe. Non solo quelle causate dai cambiamenti climatici, ma quelle provocate dall’uomo. E che trova nuove forme, come lo sfruttamento delle bambine nelle miniere del Ghana, Niger, Tanzania e Perù, o si affida a nuovi partenariati commerciali, come quello ormai quasi monopolistico con la Cina. Volume d’affari pari a 166 miliardi di dollari nel 2014 e una stima di 1.700 miliardi entro il 2030. I più grandi investimenti degli ultimi tempi sono da registrare in Nigeria, Angola, Sudan. Accordi che tengono abbastanza in disparte valutazioni di impatto ambientale.

Ormai sono timori noti, e note le lagnanze. Quello che è poco noto è che in Africa – per quanto piccola e spesso silenziosa – esiste una coscienza civile che spesso cerca una voce forte e alta per farsi sentire.

A volte queste voci sono fatte di tante persone, come le molte Associazioni che operano sul continente. Ne citiamo solo qualcuna: il Centre for Environmental Rights, Environment Africa, African Wildlife Foundation, African Conservation Foundation, la già citata Green Belt Movement. A volte sono voci singole ma potenti. Come fu quella dell’attivista-poeta Ken Saro-Wiwa.