Timbuktu, la disinformazione e il potere della Rete

Informazione e disinformazione. Interesse e “interessi”. Approfondimenti e superficialità. Su questi estremi spesso si gioca la notizia e il modo di affrontarla da parte dei media, soprattutto quando queste notizie arrivano da zone di guerra. Questa volta tocca al Mali. Esempio di quanto nell’era della supertecnologia e delle immagini trasmissibili dovunque e comunque l’errore è sempre possibile. A volte frutto di leggerezza, a volte di “pregiudizio interpretativo”.

Informazione e disinformazione. Interesse e “interessi”. Approfondimenti e superficialità. Su questi estremi spesso si gioca la notizia e il modo di affrontarla da parte dei media, soprattutto quando queste notizie arrivano da zone di guerra. Questa volta tocca al Mali. Esempio di quanto nell’era della supertecnologia e delle immagini trasmissibili dovunque e comunque l’errore è sempre possibile. A volte frutto di leggerezza, a volte di “pregiudizio interpretativo”.

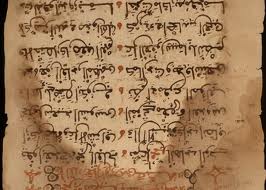

Fino a poche ore fa si gridava allo scempio, alla vergogna, alla barbarie dei jihadisti islamici che, in fuga da Timbuktu, dove le truppe alleate guidate dalla Francia erano entrate due giorni fa, si sarebbero lasciati alle spalle fuoco e fiamme. E soprattutto le ceneri di centinaia, forse migliaia di manoscritti arabo-islamici, risalenti al XIII e XIV secolo.

Eppure, oggi, non è già più così. Uno dei primi a smentire è stato un giornale di informazione online maliano: “Il 90% dei manoscritti di Timbuktu sono salvi” ha titolato.

Già in un servizio passato ieri (29 gennaio) sulla tv sudafricana SABC, l’ambasciatore del Mali aveva spiegato che i manoscritti erano stati portati altrove. Proprio per salvaguardarli dalla furia di chi non sa distinguere – e rispettare – il valore inestimabile e comune di beni preziosi per l’intera umanità. E che già nei mesi scorsi si sarebbe dato ad azioni di distruzione e sciacallaggio di siti e santuari.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PbtPi_crLdI&feature=player_detailpage[/youtube]

Quindi si è corso ai ripari. Correggere era d’obbligo. Anche in Italia. Ieri il TG1 aveva mandato in onda un servizio sulla distruzione dei manoscritti affidandosi alla dichiarazione di una persona di cui non si conosce l’identità (il guardiano di una delle biblioteche?). Ma dalle immagini chi può immaginare che ci sia stato un rogo di libri? Nessun libro in fiamme è visibile e un condizionale non avrebbe funzionato meglio? Oggi prima di andare in onda si riguardano agenzie e siti esteri (forse) e si traduce, tale e quale: “In salvo la maggior parte dei manoscritti di Timbuctù“.

Parliamo del TG1, ma nel tranello sono cadute tutte le testate.

La domanda è questa: ora chi ci assicura di quale sia la versione reale? Magari non è vera né l’una, né l’altra. Nessuno di noi ha visto i manoscritti bruciare, né ha contato quelli che sarebbero stati trasferiti altrove o è stato testimone del trasferimento.

Ma in realtà quello che interessa sottolineare è che il giornalismo mainstream, nonostante i maggiori mezzi finanziari e la maggiore capacità (possibilità) di accedere alle fonti e verificarle, non può garantire la correttezza e la veridicità dell’informazione. In passato tali “sviste” era molto più difficile notarle. L’articolo di un giornale era legge. Inoppugnabile e incontestabile. Oggi la Rete – e quindi la capacità di ognuno ad accedere a fonti diverse soprattutto in altre lingue – offre un enorme potere. Un potere che diventa anche responsabilità: informarsi. Informarsi in maniera attiva. Cercare, verificare, confrontare. E dubitare.

Internet, strumento in grado di raccogliere tutti i media, scritti, parlati raccontati con immagini e suoni, permette quella “biodiversità informativa” in grado di smantellare la “fabbrica del consenso” di cui parlava il linguista Noam Chomsky. Vale a dire un sistema teso a strumentalizzare l’informazione a favore di interessi di élite politiche, finanziarie e anche culturali. Il giornalismo partecipativo contribuisce e in qualche modo scatena questa biodiversità che serve a guardare oltre le apparenze. E soprattutto a prendere con le molle il giornalismo embedded. Una pratica inaugurata nel 2003 con la guerra in Iraq che ha avuto vari demeriti. Non solo la perdità di neutralità, non solo la disinformazione, non solo la rinuncia all’approfondimento. Anche la bugia. Come quella famosa delle armi di distruzione di massa che sarebbero state in possesso di Saddam Hussein. E su cui gli stessi mainstream, dopo aver avallato la tesi ufficiale per mesi, dovettero correggere il tiro.

Rischia di essere lo stesso anche per la situazione in Mali adesso? Guarda caso una testata mainstream forte come Al Jazeera oggi si domanda: come mai fino a pochi mesi fa la guerra in Mali non ha avuto copertura mediatica e oggi le maggiori tv estere, sprattutto francesi sono lì?

“Una guerra senza immagini” è titolato il servizio andato in onda nello speciale Listening Post. “Stereotipi, confusione, mancanza di contesto” sono alcune delle critiche rivolte “da collega a collega”. E ci si domanda: come mai solo ora i “global media” sono partiti per il Mali o, comunque, garantiscono una copertura degli eventi giornaliera? Perché proprio adesso, dopo mesi e mesi di crisi e di conflitto in corso legato al colpo di stato del marzo 2012? La risposta la dà uno degli esperti intervistati nel programma, l’analista politico (africano) Nii Akuetteh: “Mi sembra chiaro che la storia è davvero cominciata per i medi dal momento in cui, l’11 genaio scorso, la Francia ha iniziato il suo intevento in Mali. Cosa stava accadendo laggiù era davvero serio, ma finchè le truppe francesi non sono state lì i media internazionali sembravano poco preoccupati. Sembra che solo quando le situazioni diventano una questione che interessa l’Europa, l’Occidente, allora queste diventano anche storie di cui interessarsi. Non dovrebbe essere così“.

Insomma, sarebbe l’interesse occidentale nella regione africana e, in particolare, dell’ex colonialista ad aver svegliato i media. Non è che non esistesse una certa copertura mediatica degli avvenimenti ma ognuno può fare ricerche e verificare il tipo di approccio, blando e un po’ distaccato di qualche mese fa, rispetto a quello degli ultimi giorni. E certo va anche considerato questo: quanti giornalisti oggi partono di loro inziativa o come inviati (non al seguito di truppe militari) della loro testata?

E torniamo al giornalismo partecipativo che non si contrappone, ma può supplire assenze e silenzi. Qui riportiamo l’esempio di Global Voices dove fin dal marzo 2012 l’attenzione e le notizie da laggiù non sono mancate. A fornirle sono cittadini, esperti, analisti, blogger, testimoni oculari. L’aggregatore di social media in questo caso aiuta a fornire una storia nel suo svolgersi. Con poche arroganze e pretese di verità. Perché ci si può sbagliare, soprattutto quando si tenta di raccontare situazioni così complesse. E poi si tocca smentirsi da soli.

Ma di esempi ce ne sono tanti. Sono Voices from the field, che sembrerebbero non avere nulla a che fare con il mondo delle news. Non è così, perché oggi l’informazione è un settore ibrido. E certo non è più (e non può esserlo) soltanto delegata ai mainstream. Da tempo – e in questo il web 2.0 ha determinato il cambiamento di funzione – anche Organizzazioni umanitarie e ONG spesso rivestono la funzione di media informativi. E arrivano – anzi sono – dove giornali, tv, microfoni tardano ad arrivare.

Insomma, una biodiversità informativa, che non può che accrescere la capacità di sapere, conoscere, confrontare. E anche dubitare.